This site was optimized for desktop or tablet viewing. Mobile devices will have some viewing difficulties, but will retain functionality.

Il Giardino di Boboli è un parco storico della città di Firenze. Nato come giardino granducale di Palazzo Pitti, è connesso anche al Forte di Belvedere, avamposto militare per la sicurezza del sovrano e la sua famiglia. Il giardino, che accoglie ogni anno oltre 800.000 visitatori, è uno dei più importanti esempi di giardino all’italiana al mondo ed è un vero e proprio museo all’aperto, per l’impostazione architettonico-paesaggistica e per la collezione di sculture, che vanno dalle antichità romane al XX secolo. Il giardino di Boboli è uno dei più famosi giardini della penisola.

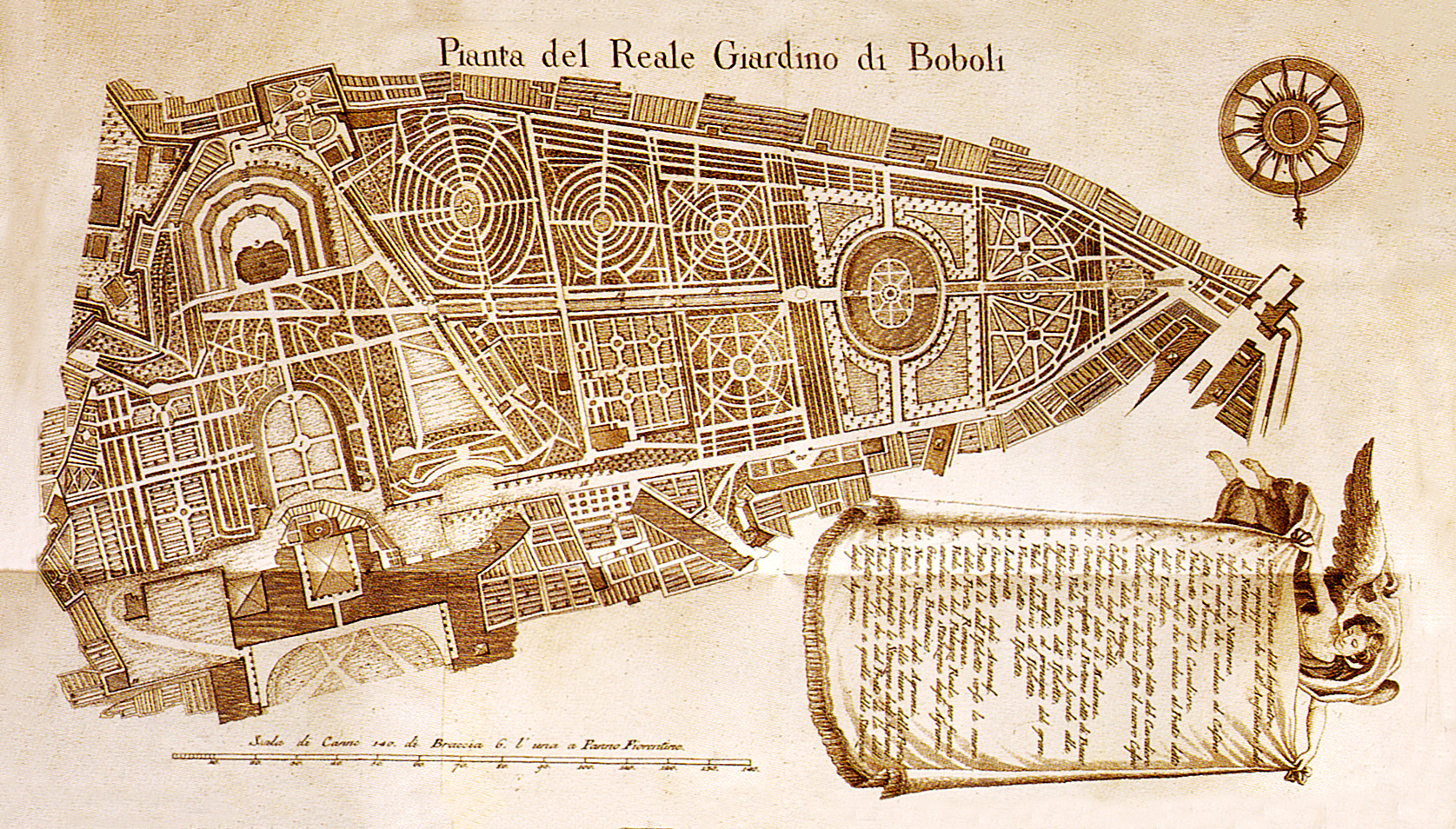

I giardini furono costruiti tra il XVI e il XIX secolo, dai Medici, poi dagli Asburgo-Lorena e dai Savoia, e occupano un’area di circa 45.000 m². Alla prima impostazione di stile tardo-rinascimentale, visibile nel nucleo più vicino al palazzo, si aggiunsero negli anni nuove porzioni con differenti impostazioni: lungo l’asse parallelo al palazzo nacquero l’asse prospettico del viottolone, dal quale si dipanano vialetti ricoperti di ghiaia che portano a laghetti, fontane, ninfei, tempietti e grotte. Notevole è l’importanza che nel giardino assumono le statue e gli edifici, come la settecentesca Kaffeehaus (raro esempio di gusto rococò in Toscana), che permette di godere del panorama sulla città, o la Limonaia, ancora nell’originario color verde Lorena.

Il giardino ha quattro ingressi fruibili dal pubblico: dal cortile dell’Ammannati di Palazzo Pitti, dal Forte di Belvedere, da via Romana (l’ingresso di Annalena) e dal piazzale di Porta Romana, oltre a un’uscita “extra” su piazza Pitti.

Risalgono al 1341 i primi acquisti di proprietà in Oltrarno da parte di Cione di Bonaccorso Pitti[2]. L’origine del nome “Boboli” nasce forse da una contrazione popolaresca del cognome della famiglia Borgolo o Borgoli, che aveva possedimenti in questo territorio del popolo di Santa Felicita in Oltrarno, e che a sua volta prendeva probabilmente il nome dal “borgo”, ovvero quel nucleo di case che si dipanava lungo dalla direttrice del Ponte Vecchio, prima che la zona fosse inclusa nelle mura.

Questi terreni dunque pervennero nelle mani di Luca Pitti nel 1418, quarant’anni prima di iniziare la costruzione del palazzo che dalla sua famiglia prese il nome. Con il passaggio della proprietà ai Medici nel 1549, per l’acquisto del palazzo e degli annessi da parte di Eleonora di Toledo, moglie di Cosimo I de’ Medici, iniziarono l’abbellimento e gli ampliamenti, che coinvolsero anche il giardino. L’architetto dello spazio verde fu inizialmente Niccolò Tribolo, che dieci anni prima aveva già superbamente lavorato ai giardini della Villa medicea di Castello.

Il Tribolo lasciò un progetto al quale si attribuisce quasi certamente l’anfiteatro ricavato dallo sbancamento della collina, con il primo asse prospettico nord-ovest/sud-est, naturale estensione del cortile dell’Ammannati, tra il palazzo e il futuro Forte di Belvedere. La pietraforte usata per costruire palazzo Pitti veniva infatti prelevata proprio da questa conca, che è quindi artificiale. Il Tribolo morì di lì a poco nel 1550, quindi la direzione dei lavori passò a Bartolomeo Ammannati e in seguito a Bernardo Buontalenti. Una visione del giardino alla fine del Cinquecento si trova in una delle lunette delle ville medicee della serie di Giusto Utens (1599 circa), già alla villa di Artimino ed oggi conservate nel villa della Petraia.

Durante il governo di Cosimo II (1609-1621) il giardino subì il più importante ingrandimento, quasi triplicando la sua estensione ad opera di Giulio Parigi e del figlio Alfonso, ideatori del secondo asse verso Porta Romana (il cosiddetto Viottolone). Il giardino venne aperto al pubblico per la prima volta, sebbene con le dovute limitazioni, durante il regno di Pietro Leopoldo di Lorena. Nel giugno del 2013 diviene Patrimonio dell’umanità dell’UNESCO.

I giardini hanno nel complesso una configurazione vagamente a triangolo allungato, con forti pendenze e due assi quasi perpendicolari che si incrociano vicino alla Fontana del Nettuno che si staglia sul panorama. A partire dai percorsi centrali degli assi poi si sviluppano una serie di terrazze, viali e vialetti, vedute prospettiche con statue, sentieri, radure, giardini recintati, costruzioni e rosai antichi, in un’inesauribile fonte di ambienti curiosi e scenografici.

Qui troviamo anche la fontana dei Mostaccini la cui sequenza di cascatelle costituisce una testimonianza seicentesca degli antichi abbeveratoi per gli uccelli da richiamo, utilizzati nella pratica dell’uccellagione. Sono presenti anche una serie di antichi acquedotti sotterranei che alimentavano l’intero complesso.

Una parte del giardino è dedicata alla collezione delle Camelie, iniziata nel Seicento e che oggi, grazie all’opera dei giardinieri, è stato in parte recuperato dopo un periodo di declino. Tra il 2000 e il 2005 il Tepidario della Botanica superiore è stato al centro di una serie di interventi di restauro e pulizia degli ambienti esterni e interni per rendere l’edificio nuovamente funzionale. Alcuni di questi interventi sono stati realizzati anche grazie ai fondi del Gioco del Lotto, in base a quanto regolato dalla legge 662/96.

Il Giardino dell’Iris si distende sotto l’alto muraglione del Piazzale Michelangelo, in una sintesi spaziale che affianca al David baricentrico del monumento all’arte e alla cultura lo straordinario monumento alla natura delle fioriture dell’iris, emblema per la città. Lo stemma di Firenze ha origini antichissime. Già raffigurato in un’urna funeraria del IV sec.a.C., si fa risalire al popolo etrusco di Fiesole, quel “colle lunato” che si dispiega a settentrione, cosi come le origini del nome floreale, dibattute fin dal medioevo, in latino Florentia o in volgare Fiorenza, “a similitudine dei fiori e dei gigli che abbondanti fiorivano intorno alla città”. Nell’araldica civica, durante il dominio dei Ghibellini, comparve il giglio “sbocciato e bottonato” bianco in campo rosso, e lo stemma fu rosso con il giglio fiorentino d’argento, poi, dal 1267 predominando i Guelfi, ne furono invertiti i colori e il giglio divenne rosso in campo bianco, cosi come sottolinea Dante Alighieri nel Paradiso.